学びのすゝめ

#16 『般若心経』にふれる

筆者:岩田屋本店 本館7階 学 IWATAYA担当 仲野

―はじめに

少しずつ秋の訪れを感じる季節となりました。

厳しかった夏の日差しも和らぎ、夕暮れ時の風が心地よく感じます。

私には5歳になる息子がおり、「なぜなぜ質問期」真っ只中です。

「ねぇママ、どうしてお月さまはずっとついてくるの?」

そんな純粋でまっすぐな質問にふと、心が立ち止まる時があります。

忙しい日々を過ごしていると、つい目の前に見えるものだけを優先して、生き急いでしまいそうになりますが、時には四季ならではの過ごし方や、自身の存在について思いを馳せてみる時間も必要ではないでしょうか。

「自分が存在するということは、即ちどういうことなのか?」

普段はあまり深く考えないようなテーマですが、講師のお話を聞く中で、日常の中の小さな気づきを得たり、新たな視点でものごとを見たりすることができる、「般若心経入門」はそんな講座です。

―『般若心経』とは

「聞いたことはあるけど、何だか難しそうだな・・」私の第一印象でした。

般若心経の正式名称は、『摩訶般若波羅蜜多心経』(まかはんにゃはらみったしんぎょう)。

仏教の真髄をたったの262文字で簡潔に説いたとても有名なお経だそうです。

ブッダの弟子の一人に、観音菩薩が教えを説くというシチュエーションで全文が構成されています。

「人や物が存在するとはどういうことなのか、真実を見抜きなさい。」と観音菩薩が説いています。

講師である下川住職が仰るには、「般若心経の教えを理解すると考え方・物の見方が変わり、生きる勇気が湧いてきます。声に出してお唱えすれば、不思議と心が落ち着くありがたいお経です。」とのことでした。

教えを理解するのは難しそうではありますが、だんだんと興味がわいてきました。

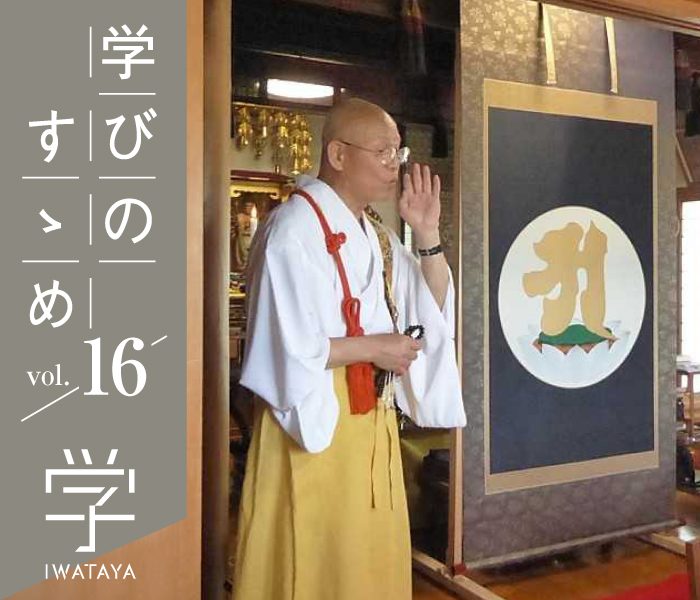

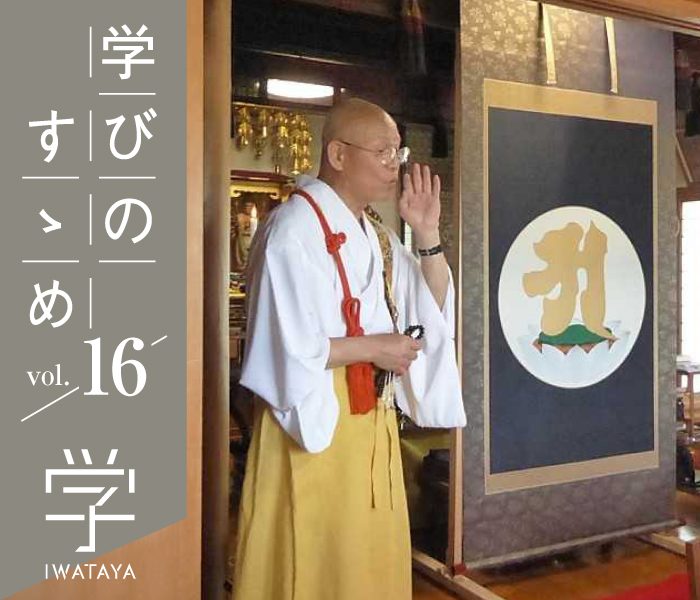

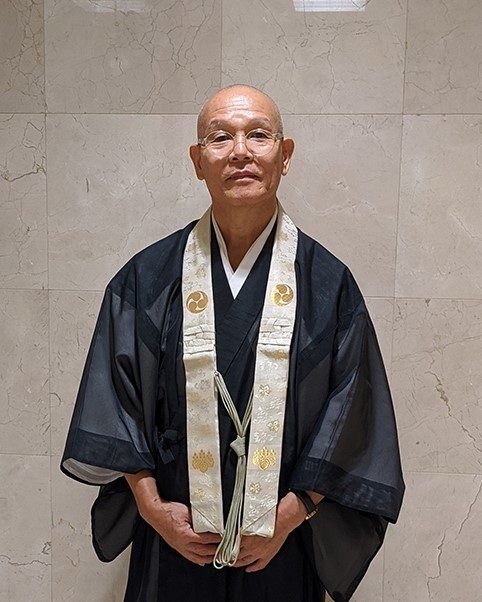

―まずは講師のご紹介

高野山真言宗 金千寺(こんせんじ)

住職

下川 秀雅 先生

高野山大学卒業後、そのまま高野山に12年住み、中国・インド・スリランカ・タイへ参拝。ビルマでの僧院生活も経験。 さまざまな国での経験をもとに、般若心経だけに留まらない、世界的な仏教の流れについてもお話してくださいます。

金千寺

福岡市西区今津にある昭和58年(1983)に建立のお寺。

新しいお寺ですが、江戸初期の曼荼羅や仏像がお祀りしてあります。

庭にはお釈迦様が悟りを開かれた時の聖樹といわれる「インド菩提樹」や雷山山系の「くじら石」などもあります。

近年は子孫のいない方などの『遺骨』の納骨も受け付けて日々、供養しています。

※下川住職がミャンマーの僧から譲り受けたインド菩提樹の巨木(根回り直径70cm)

―仏教を身近に感じられる時間

授業では、テキストを参考にしながら、仏教の物の見方、考え方を紹介し、般若心経の「空(くう)―※何もないことではない意」の教えを仏教由来の言葉やことわざなどを交えて説明していきます。

難解に聞こえますが、みなさんに親しみをもってもらえるよう、お正月、節分、お彼岸などの身近にある行事から、時にはYouTubeでの動画解説をいれながら、般若心経へつながる話しも聞くことができます。 「実はそういうことだったのか。」と思えるような、物事のつながりが見えてきます。

とても気さくで面白い下川住職。私たちの生活になじみ深いテーマと動画を盛り込みながらの1時間半の講義は、あっという間に感じられました。

※下川住職はいつも袈裟姿でおいでになり、授業は説法を聞くような雰囲気です

受講料:11,550円(3カ月・3回)

持ち物:筆記用具

―実は、祇園山笠は仏教に由来する行事だった

私がお邪魔した夏の講義のテーマは、博多っ子にはなじみの深い「博多祇園山笠」の始まりのお話でした。

『祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。沙羅雙樹の花の色、盛者必衰の理をあらわす。おごれる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。・・・』

平家物語の冒頭に詠われていることから、特に日本ではよく知られている文章だと思います。

この『祇園精舎』は、京都にあるようなイメージがありませんか?

実はその昔、インドのコーサラ国の王子が、別荘をお釈迦様に寄付したことから始まったインドの寺院であり、実際にお釈迦様が説法をおこなった場所でもあると言われています。

仏教が中国に伝わり、中国の寺院には『風鐸(ふうたく)』がつけてありました。

その風鐸は、音が届く範囲は悪いものを退けてくれる、厄除けのような役割をもっていたそうです。

※「風鐸」の一例

<風鐸の音を聞いてみる>

ここで、授業ではYouTubeで実際に風鐸の音を聞いてみました。

風にゆられる風鐸の音は、なんとも厳かな響きで、実際にお寺に行ってみたい気持ちになりました。

現在の風鈴の由来ともいわれており、風鈴はただ音で涼をとるためだけの夏の飾りではなく、厄除けのような意味合いもあったのだと知ることができました。

今まで、「風鈴にはどのような由来があるのか」などと考えたこともなかった私は、その奥深さに驚くとともに感銘を受けました。

<博多祇園山笠の原形とは?>

授業は山笠のお話に進みます。

福岡市博多区にある『承天寺(じょうてんじ)』は、夏の祭り「博多祗園山笠」の発祥の地といわれています。地下鉄空港線の祇園駅から徒歩3分に位置する有名な寺院です。

※承天寺

仁治2年(1241)、博多で疫病が流行ったときに、承天寺の住職さんが輿(こし)の上に乗り、清めた水をまいて町中を清められました。

そのうち輿に人形が乗るようになり、町民らが棒で担いで水をまきながら町中を祈祷して廻って疫病を退散させようと祈願した。それが山笠のお祭りの原形となったといわれています。

現在の山笠でも、輿が「勢い水」と呼ばれる大量の水を浴びながら博多を走り抜け、承天寺前の細い道をぐるりと巡って男衆が住職に一礼する・・・という形で、その歴史は受け継がれています。

※博多祇園山笠「追い山」の様子

祇園祭とは商売繁盛を祈る繁華街のお祭りだとばかり思っていた私は、思いもよらぬ由来にびっくりしました。

長い歴史を知る住職さんからのお話は深みがあり、仏教の奥深さを知る良い機会となりました。

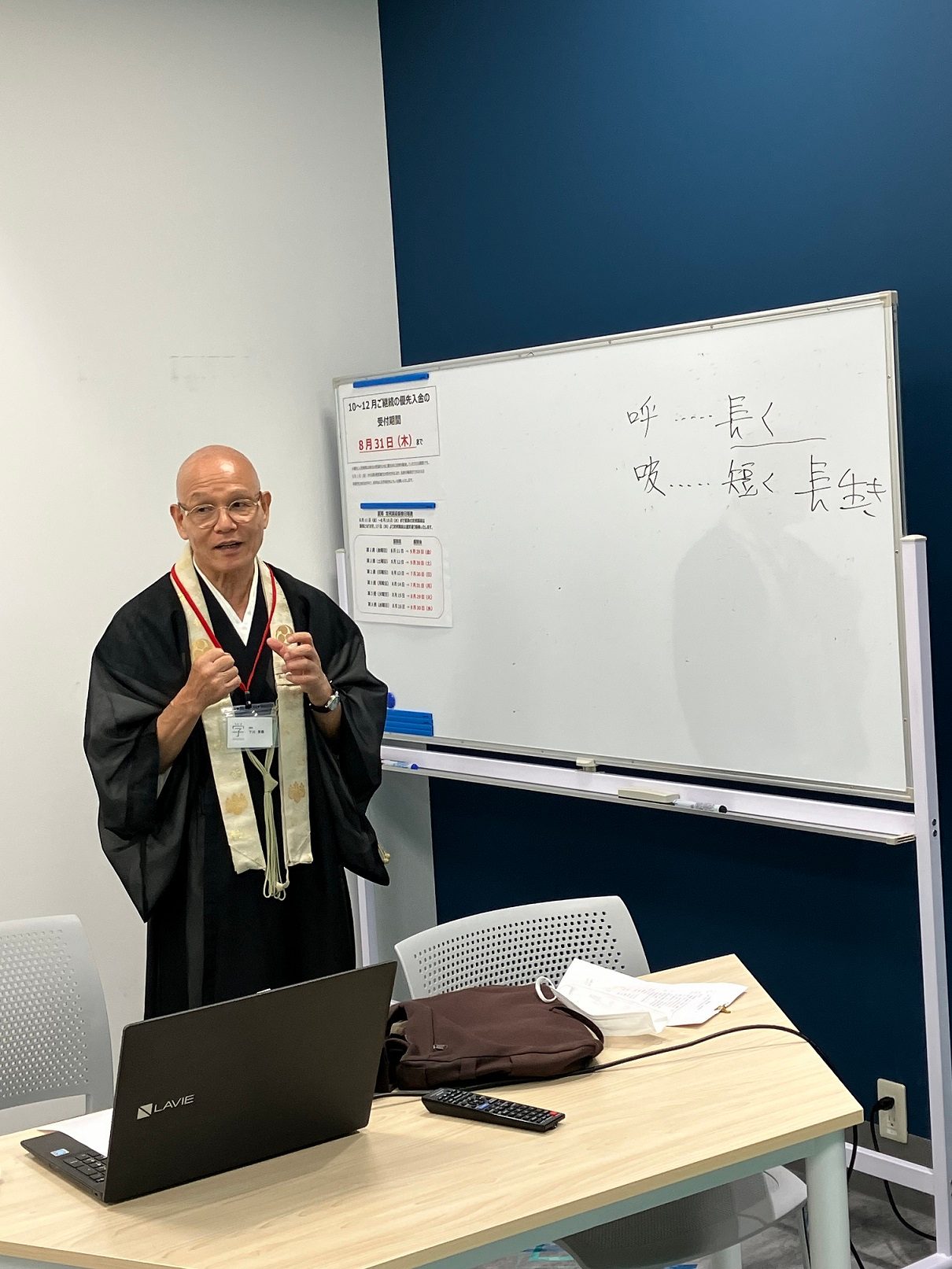

※講義中の下川住職。

ホワイトボートとモニターTVを使ってわかりやすく丁寧に説明してくださいます

―終わりに

「般若心経入門」講座に潜入してみて、あたらしい視点で物事にふれることができたように思います。

普段は考えたこともなかった「祇園山笠」の由来を知れたり、「風鐸」の音を聞いて、はるか昔のインドの寺院やそこで過ごした人々の暮らしに思いを馳せたり・・

仏教とは難しいものではなく、その時代時代を生きてきた人々の生活に根付いたものなのだと知ることができ、より深堀りしてみたくなりました。

私は勉強が苦手なので、1時間半の講義に集中できるか心配でしたが、さまざまな内容を面白く、分かりやすくお話してくださり、最後まで楽しく受講することができました。

講義中は、「へぇ~そうだったのか!」と何度も声が漏れそうになりました。

厳粛な雰囲気の中での難しい講義ではなく、気軽に住職さんの説法をきいてみる気持ちで楽しく過ごせるのが、この講座の魅力のひとつだと思います。

「普段とちょっと違う視点で世の中をみてみたい」

「自分では思いもつかないような考え方にふれてみたい」

漠然と、そんな思いを抱いたことがある方にぜひ、オススメしたい講座です。

10月30日(月)午後1時からは、体験講座を受けられます(1回1,500円)。

気になる方は、ぜひ、学 IWATAYA受付までお尋ねください。

次回は大場敬介・寿子先生のペーパースクリーン版画の講座に潜入したいと思います。お楽しみに。

※2023年9月30日(土)時点での情報です

※講座の開講状況は、随時、学 IWATAYAまでお問い合わせください(直通:092-734-2158)

OTHER COLUMNS

その他のコラム

RECOMMEND

おすすめのイベント