アートは音楽と同じく、人々に身近な存在であり、

見る者の感性に訴えかけ、心を豊かにしてくれる。

作品に込められたメッセージは、思考のヒントになり、

アーティストの気質や人柄に触れることは、

明日への活力になる。

自分の感性に響くアートと出会うことは、

その後の価値観や生き方すら変えてしまう。

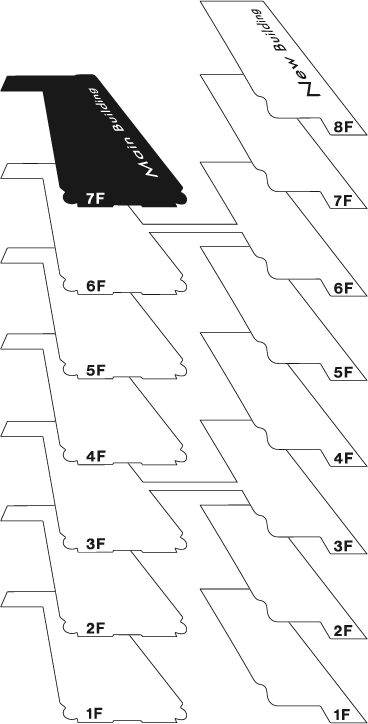

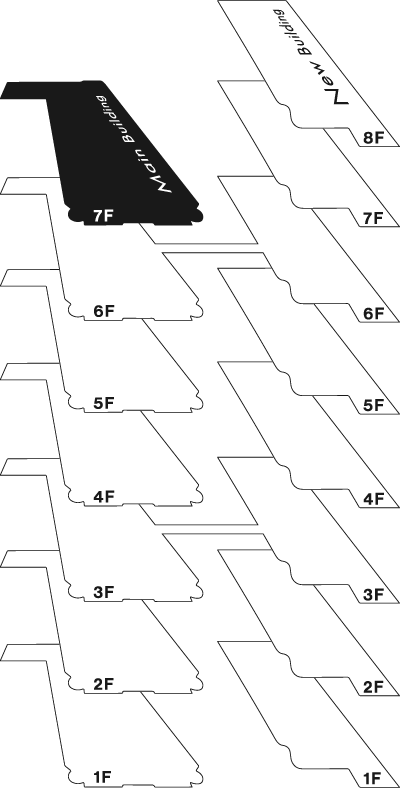

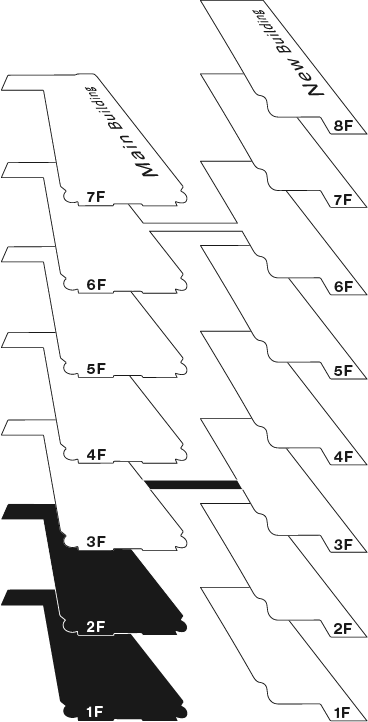

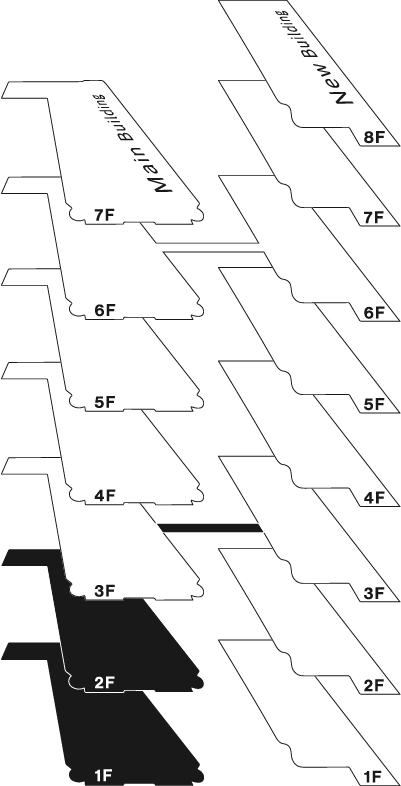

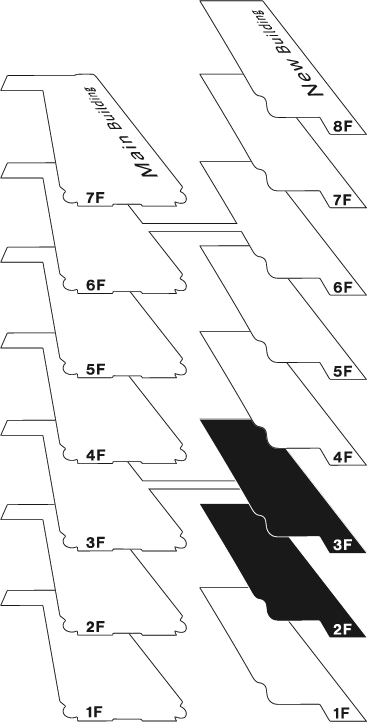

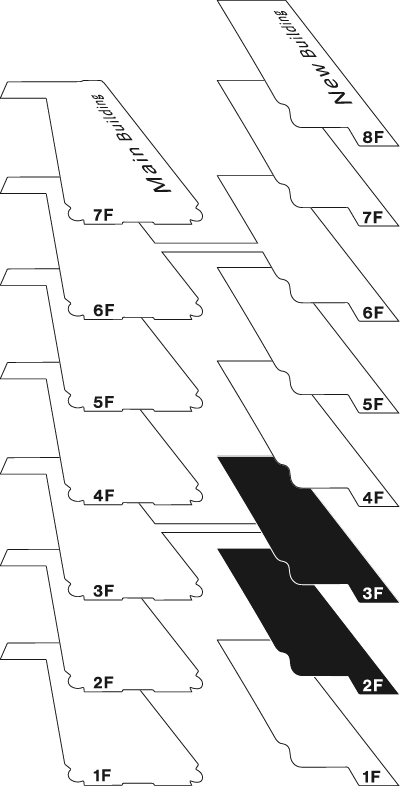

岩田屋本店

本館1階 KIRAMEKIBOARD /

本館2階 Gallery CONTAINER /

本館7階 大催事場 /

本館1階・新館1階・新館2階・

新館3階 プロモーションスペース

開館時間

午前10時 - 午後7時[最終日午後5時終了]

ARTIST

Ben Eine / Cleon Peterson / DISKAH / Dotmaster /

ERIC ELMS / Hiraparr Wilson / Jeremy Yamamura /

Joji Nakamura /

Keeenue / Kousuke Shimizu /

Letter boy / Martin Whatson / MAU MAU /

MOTAS. / NAZE / Naomi Kazama /

neuronoa /

Ryuji Kamiyama / SAND NAOKI /

SIMON / The London Police / Yohta Matsuoka /

Yoshi47 / 荒川 朋子 / 越智 俊介 /

菊野 祥希 / 白根 ゆたんぽ / 野田 怜眞 /

Andy Warhol and more

EXHIBITION

Main Building 7F Large exhibition stage

“Genealogy” by 503

+“The complexity of POP” by Pulp

+SIMON “ALIEN NEO” by OVERGROUND

+neuronoa “New Vision”

+菊野 祥希 × 越智 俊介 × 野田 怜眞 “Refrain”

+THE FACTORY

+

3F Promotion space

※New Building 1F Promotion spaceに展示移動しております

荒川 朋子 POP UP

+Main Building 2F Gallery CONTAINER

SAND NAOKI Solo Exhibition

“Starving Sandy”

Main Building 1F KIRAMEKIBOARD

HIDDEN CHAMPION Group Exhibition “ENCOUNTER”

+

New Building 3F Promotion space

Kousuke Shimizu “RANDOM CRAZE”

+New Building 2F Promotion space

NAZE “LIVE PAINTING”

+EVENT

ART MEETUP

アートイベント

「LIFE WITH ART」の期間中、

現代アートファンがよりアートを好きになる

スモールサークルを1日限りで開催!

会 期 : 2024.3.9 sat. 午後6時OPEN

会 場 : 岩田屋本店 本館7階 大催事場

2022年から始まった岩田屋でのアートイベント「LIFE WITH ART」

今回ははじめての取り組みとして、参加アーティストとお客さまの交流会を開催いたします。

イベントの詳細はこちら

NAZE “LIVE PAINTING”

会 期 : 2024.3.6 wed.

会 場

:

岩田屋本店 新館2階

プロモーションスペース

ストリートやファッションシーンから現代アートの領域までと、幅広く活躍するアーティスト、NAZEが岩田屋に来場し、ライブペイントを行います。作品は会期終了まで展示いたします。

NAZE

1989年茨城県生まれ。グラフィティカルチャーをベースに、触覚的な筆致で描かれるドローイングやスプレー、コラージュを用いたペインティングや、廃棄物を使ったオブジェ、テキスタイルワークなどさまざまな手法で作品を制作。「Contact Gonzo」の一員としても活動する。近年の主な個展に、「KOREKARA NO KOTO」(2021)、「KOREMADE TO KOREKARA」(2021)、グループ展に「minus tempo」(2020)、「Slow Culture」(2021)など。

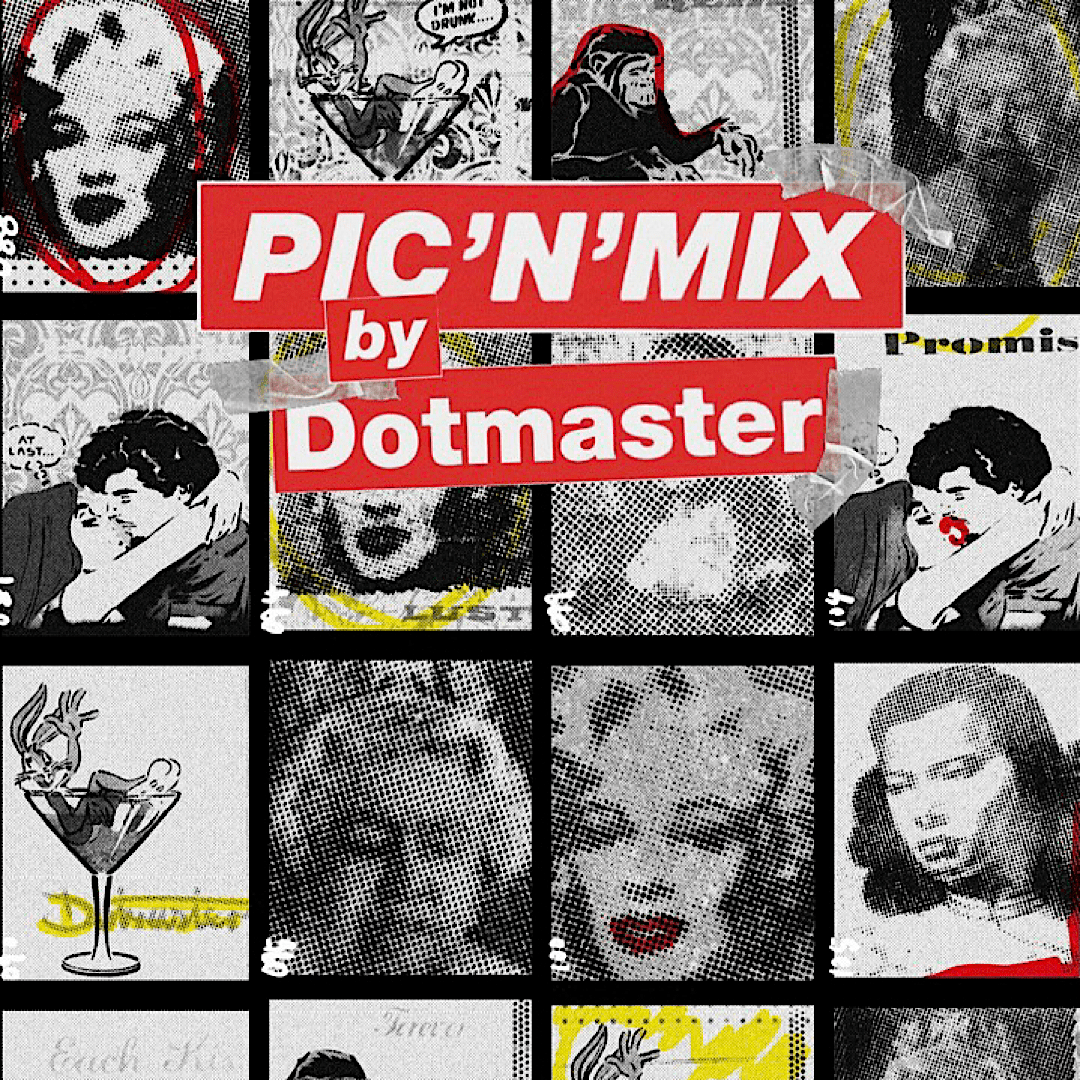

Order Painting “PIC 'N' MIX”

by Dotmaster

会 期

:

2024.3.9 sat. 正午 - 午後4時

(所要時間:約15分)

会 場

:

岩田屋本店 本館1階

正面玄関前 きらめき広場

好きなモチーフ、好きな背景色を選んで、世界に1つだけのアートを。

英国有名グラフィティアーティスト、Dotmasterが岩田屋に来場し、オーダーペイント イベントを開催いたします。本イベントでは、Dotmasterが実際に作品の制作に使用してきたステンシル(文字や絵柄などをくり抜いたシート)を用い、好きなモチーフ、好きな背景色を相談しながら、Dotmasterに世界に1つだけのアートをオーダーすることができます。

イベントへのご参加は、事前ご予約制とさせていただきます。

オーダー作品

(スプレー+パネル、H25×W25㎝)

/各22,000円

※ご予約は、先着順にて承ります。

イベントのご予約はこちら

Dotmaster

ロンドン出身。

ドットに抜いたステンシルを使った作品を世界各地に残している。日本でも東京、大阪で作品を楽しめる。Banksy主催グラフィティアートの祭典「The Cans Festival」やBanksy監督映画「Exit Through the Gift Shop」に出演し、Banksyと関係性が深い。

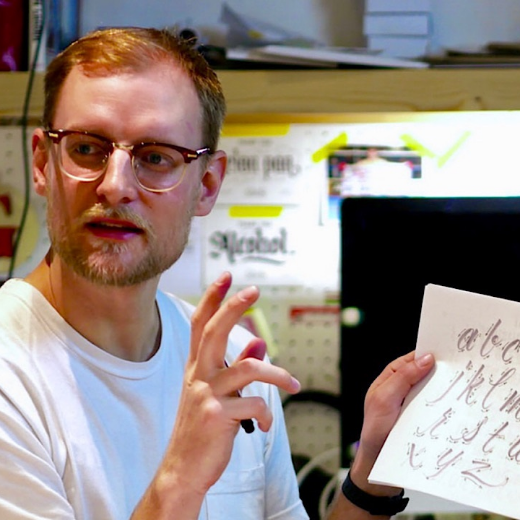

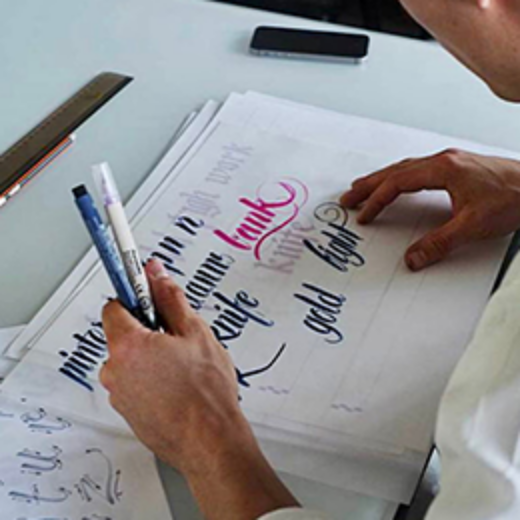

Hand Lettering Workshop

by Letter boy

会 期

:

2024.3.9 sat. 午後1時 - 午後4時

(所要時間:約3時間)

会 場 : 岩田屋本店 本館7階 大催事場

ハンドレタリングを学ぼう!

人気ハンドレタリングアーティスト、Letter boyが岩田屋に来場し、ハンドレタリングのワークショップを開催いたします。本イベントでは、筆記体からゴシック書式の文字まで練習し、手で書くことで文字がどのように形成されているかを理解し、パソコンでは得られない心の込もった文字を書くことができるようになるでしょう。

イベントへのご参加は、事前ご予約制とさせていただきます。

参加料金:11,000円

定員:12名

持ち物:特になし

※ご予約は、先着順にて承ります。

イベントのご予約はこちら

※ご好評につき、ご予約満席となりました。

Letter boy

スウェーデン出身、 東京在住 。

グラフィックデザイナー、カリグラフィー・ハンドレタリングアーティスト。タイポグラフィー、デジタルグラフィックなど文字にまつわるさまざまな手法で活動。国内、国外問わず、インターナショナルなクライアントと共に仕事をしている。

manucoffee

会 期

:

2024.3.8 fri. - 10 sun.

午前10時 - 午後6時

[最終日午後5時30分終了]

会 場 : 岩田屋本店 本館7階 大催事場

manucoffeeが出店。

ゆったりとコーヒーを飲みながらアートを鑑賞することができます。本展にあわせてロースターがピックアップした豆でコーヒーをご提供いたします。

※各日限定数がございます。予めご了承ください。

ドリンク:ROASTER PICK COFFEE(ホット・アイス)

manucoffee

福岡市中央区の大名・春吉・薬院にあるコーヒー屋。

「カップ1杯の宇宙を」をテーマに、1杯1杯を丁寧に淹れています。コーヒー豆のラインナップはオリジナルのブレンドから、現地でロースター自ら生産処理を行った豆まで。焙煎は甘さ・質感・風味にフォーカスを当てて、薬院のクジラ店にて行っています。それぞれの豆が持つ個性を最大限に引き出したサイケデリックなコーヒーを目指して、ゆらめきや遊び、マヌコーヒーらしさを採り入れながら、日々コーヒーに向き合っています。

LIFE WITH ART × 三越伊勢丹アプリ

オリジナルステッカープレゼント

会 期

:

2024.3.6 wed. - 11 mon.

午前10時 - 午後7時

[最終日午後5時終了]

会 場 : 岩田屋本店 本館7階 大催事場

【ご参加条件】

LIFE WITH ARTの会期中、岩田屋本店 本館7階 大催事場にて三越伊勢丹アプリクーポンをスタッフの面前にてクーポンをご呈示いただいたお客さま

※スワイプ画面を係員にご呈示ください。

(事前に操作すると無効になります。)

※お一人さま1回限り。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

【プレゼント】

LIFE WITH ARTのオリジナルステッカー(非売品)

ダウンロードお済みではないかたはこちらから

ACCESS

| 会 期 | 2024.3.6 wed. - 3.11 mon. |

| 会 場 |

岩田屋本店 本館1階 KIRAMEKIBOARD / 本館2階 Gallery CONTAINER / 本館7階 大催事場 / 本館1階・新館1階・新館2階・新館3階 プロモーションスペース |

| 開館時間 | 午前10時 - 午後7時 [最終日午後5時終了] |

COORPERATION

503 / HIDDEN CHAMPION / Pulp gallery /

OVERGROUND / Gallery CONTAINER / manucoffee

PARTNER

JONONE

THE FACTORY

Andy Warhol / Jean-Michel Basquiat / 草間 彌生 and more

Andy Warhol

1928年アメリカ・ペンシルベニア州生まれ。本名はアンドリュー・ウォーホラ。カーネギー工科大学現カーネギー・メロン大学絵画・デザイン学部卒業後、商業デザイナーとしてキャリアをスタートさせる。60年代初頭より、キャンベル・スープ、コカ・コーラなどの資本主義社会の象徴的なイメージをシルクスクリーンで色彩処理し、フラットな画面に反復させた作品を通してアメリカ社会の平等性・通俗性を体現。また、マリリン・モンローの死の同年にモンローを描いた肖像画や、自動車事故や自殺者を描いた「死と惨事」シリーズも並行して手がけるなど、死の平等性を示唆した。64年にはスタジオ「ファクトリー」を構え、実験映画を多数制作するほか、ロックバンド「ヴェルヴェ ット・アンダーグラウンド」のデビューアルバムのプロデュース、インタビューのみで構成された月刊誌『インタビュー』誌の創刊など活動の場を広げ、72年以降はパトロンや友人からの注文に応じておびただしい数の肖像画を手がけるなど、アートをビジネスとして展開。生前、「僕は誰もが機械であるべきだと思う」「アンディ・ウォーホルについて知りたいなら、表面だけを見ればいい」と語り、自我、内面、創造など、芸術にまつわる従来的な諸概念の排除を試みた。87年逝去。

Jean-Michel Basquiat

1960年アメリカ・ブルックリン生まれ。ハイチ出身の父と、プエルト・リコ系の母を持つ。幼少期に、ブルックリン美術館やニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館などに通い、美術の素養を身につける。また、ヘンリー・グレイの解剖画集『グレイの解剖学』を読み、影響を受ける。76年、ニューヨークのハイスクールから美術科目のあるシティ・アズ・スクールへ転校。グラフィティ・アーティスト、アル・ディアスと出会う。2人で「SAMO Same Old Shit」を名乗り、地下鉄やストリートに挑戦的なスプレー・ペインティングを描く。78年にシティ・アズ・スクールを退学。家出して友人宅を転々としながら、自作のポストカードなどを制作し、アンディ・ウォーホルにも売り込む。同時期に、新聞『ヴィレッジ・ヴォイス』に「SAMO」の記事が掲載。ニューヨークで話題になるも、ディアスとの喧嘩が原因で解散する。80年、グループ展「タイムズ・スクエア・ショー」で初めて公的な場で作品を発表し、画家としてのキャリアをスタート。当時の新進作家、ジェニー・ホルツァーやキキ・スミスらの作品と並ぶ。翌年、P.S.1でのグループ展「ニューヨーク・ニューウェイヴ」と、キース・ヘリング企画の「ロウワー・マンハッタン・ドローイング・ショー」に参加。早くも批評が『アートフォーラム』誌に載る。 82年に初個展を開催。同年のドクメンタ7に、最年少の21歳で参加する。83年、スタジオをウォーホル所有のビルに移転し、交流を深める。85年にはウォー ホルとの2人展を開催。展覧会ポスターにはボクサーに扮するバスキアとウォーホルの写真が採用された。 87年にウォーホルが死去。同年、その死を悼んだ作品《墓石》を制作。88年、急性薬物中毒によって27歳で亡くなる。短い生涯でバスキアが描き残したドローイングは3000点以上、絵画は1000点以上。初期には、『グレイの解剖学』からの影響が見て取れる頭蓋骨や人体図を描き、続いて文字のみを配した詩的なドローイングや古い板などをキャンバスとした絵画作品、そして一見無作為のようで洗練された構図にモチーフを緻密に描き込んだ大型作品へと展開した。96年、バスキアと同時代の画家ジュリアン・シュナーベルが監督した伝記映画『バスキア』が公開。2017年に前澤友作が《Untitled》1982を約123億円で落札した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

草間 彌生

1929年長野県生まれ。幼少期から幻視や幻聴を体験し、その体験から網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画を制作する。これらの模様は草間の代名詞にもなっており、「水玉の女王」と称されることもある。様々なオブセッションを乗り越え、単一モチーフの強迫的な反復と増殖による自己消滅という芸術哲学を見出している。57年に渡米し、細かい網目模様を巨大な画面に描くネット・ペインティングや、男性器をモチーフにしたソフト・スカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニング、ボディ・ペインティングなど様々な作品を発表し、前衛芸術家としての地位を確立した。66年には第33回ヴェネチア・ビエンナーレに参加するいっぽうで映画製作や新聞の発行などメディアを使った表現も行う。73年に帰国すると小説や詩集を発表するなど活動の幅を広げ、83年には第10回野性時代新人賞を受賞。94年より野外彫刻を世界中で手がけ、その作品が街中で見られるようになる。以降も精力的に活動を続け、次々に新作を発表。世界中の美術館で展覧会を開催し、いずれも好評を博すなか、2017年、東京・新宿に草間彌生美術館が開館した。

その他のおすすめイベント